経営戦略立案・経営革新・販路開拓・創業サポートならm9コンサルティングへ。思考力強化を通じて、経営力アップ・営業力強化・人材育成をお手伝いします。

お気軽にお問合せください

090-5337-5292

2010年8月

人口減少社会におけるマーチャンダイジングの特徴

これからの日本において、人口減少は避けられません。このような時代に我々は、どのようなマーチャンダイジングを行えばいいのでしょうか。

少子高齢化が進むにつれて、人口を構成する年齢層が大きく変化します。マスと捉えられていた年齢層は徐々にシフトしていきます。市場に商品・サービスを提供する側としては、どの年齢層に、どのようなモノを、どのように提供するかを考えていかなければなりません。来るべき人口減少社会におけるマーチャンダイジングの特徴についてお伝えします。

1.マーチャンダイジングとは

まずは、マーチャンダイジングの定義について押さえていきましょう。

マーチャンダイジングは、「流通業がその目標を達成するために、マーケティング戦略に沿って、商品、サービスおよびその組み合わせを、最終消費者のニーズに最もよく適合し、かつ消費者の価値を増大するような方法で提供するための、計画・実行・管理のことである」(「マーチャンダイジングの知識第2版」 田島義博 日本経済新聞出版社)と定義されています。

マーチャンダイジングを単なる「品揃えと仕入活動」と捉えるのは間違いであることが分かります。マーチャンダイジングとは、マーケティング活動と連動し、これから起こりうる消費者のニーズの変化に合わせていくことなのです。また、消費者にとっての価値を最大化すると同時に、我々モノやサービスを提供する側の収益を最大化するためのものなのです。

2.消費者ニーズの変化の傾向

マーチャンダイジングを考える上で、消費者のニーズの変化を的確に捉える必要があります。人口減少社会において、消費者のニーズはどのように変化する傾向にあり、それがマーチャンダイジングにどのような変化をもたらすかを考えていきましょう。

(1)個人消費の構成比の変化

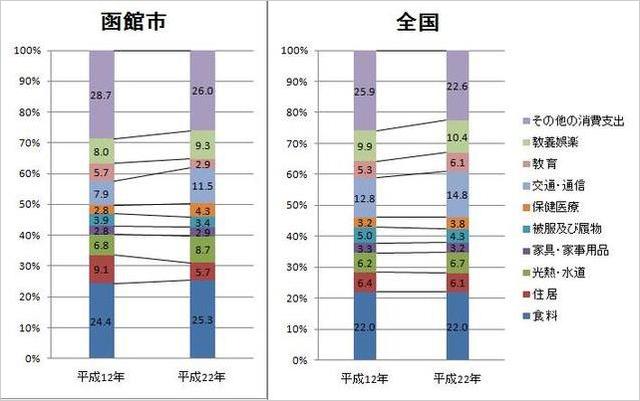

例えば、国内で人口減少が先行して進んでいる北海道でどのような変化が起こっているでしょうか。今後を予想する大きなヒントになるでしょう。総務省の資料から、家計支出による項目別の構成比は以下のグラフのような変化をもたらしています。

(出所:平成22年6月 日本銀行函館支店 レポート)

全国の変化に比べて、函館の変化で大きく異なるのが、教育費(全国5.3→6.1に対して函館5.7→2.9)、住居(全国6.4→6.1に対して函館9.1→5.7)の低下と、教養・娯楽(全国9.9→10.4に対して函館8.0→9.3)、保険医療(全国3.2→3.8に対して函館2.8→4.3)の増加です。

つまり、こうした消費支出の構成比の変化に合わせてマーチャンダイジングも変えていかなければなりません。個人消費が教育費、住居費から教養・娯楽費、保険医療費へシフトしていくのは明らかです。

(2)単身世帯が増加人口は減少するものの、全国の一般世帯数は増加する傾向にあり、特に単独世帯の増加は総世帯数が減少傾向に入っても増加することが予想されています。これは、高齢単独者が増えていくためです。今後は、高齢のひとり暮らしが増加することとなり、世帯ひとつの商品が消費される単位が少なくなることがわかります。つまり、容量の小さなものや複数のモノを兼用できるもの、あるいは複数共有できるもののニーズが高まることとなります。

(3)働き手の変化人口減少は、労働人口にも影響を与えます。少子化による働き手の不足から、高齢者や女性が社会に出て働くようになり、それに伴い共働きも増加することが予想されます。これは、各家庭のライフスタイルを大きく変える原因にもなり、消費形態や消費者ニーズにも大きな影響を与えることとなります。労働の負担を軽減することや、家事や育児を支援するため、あるいは時間を節約するニーズが出てくる可能性があります。

3.人口減少社会におけるマーチャンダイジングの3つの特徴

人口減少社会の進行によって、社会全体のライフスタイルが大きく変化します。その中で注目すべきは、消費者に合わせた時間という概念です。

- 時間消費

比較的時間に余裕がある高齢者は、(1)余りある時間を楽しく過ごすこと、(2)寿命や健康である時間を伸ばすこと、(3)過去に成しえなかったことを取り戻すことが付加価値となります。高齢者に対しては、この3つを意識したマーチャンダイジングを行う必要があります。

(1)余りある時間を楽しく過ごすこと

現在:時間に余裕のある高齢者が増えることにより、教養や娯楽といった、時間を有益に過ごすタイプの消費が増えます。

(2)寿命や健康である時間を伸ばすこと

未来:健康に感心が高まります。医療や健康増進のニーズが高まります。

(3)過去に成しえなかったことを取り戻すこと

過去:高齢者が若いころに憧れたり成しえなかったことや、手に入れることができなかったモノを欲し、手に入れようとする傾向が強まります。

- 時間短縮

共働きの家庭などでは、時間を節約できることが付加価値となります。仕事と家庭の両立で、忙しく自分や家族の時間が取れない共働きの家庭は、時間が節約できるものに対しておカネを出して買います。時間を節約できることが付加価値となります。

- ネットとリアルの融合

ネットスーパーに見られるようなサービスはますます増えてきます。インターネットでの買い物は、時間を短縮になるとともに、外出が困難な高齢者の宅まで配送してもらえることが受けて増えるでしょう。

リアル店舗では、店に足を運ぶことの意義を考える必要があります。お客様が店に足を運んでくれたことに対して、特別なサービスをしていかなければなりません。買い物だけであれば、インターネットで十分できますが、来店することで体験できるサービスを付加していくことが必要となります。どちらか片方ではなく、両方をうまく組み合わせていく必要があります。

今後、インターネットに接続できるインターフェースは身近になり、より多くの人がインターネットを通じた買い物やサービスを求めることでしょう。どちらかに偏ることなく、両方を橋渡しできるようなマーチャンダイジングが必要となってきます。

お問合せはこちら

お気軽にお問合せください

このページのトップに戻る

お問合せはこちら

今週の名言

恐怖で立ち止まってしまうような経験をする度に、力と勇気と自信が手にはいる

エリノア・ルーズベルト